VOL 20|2025年02月号

~時代と海を超えた、はたらく人々からの手紙~

シカゴにあるフォード社の組立工場の工場長。勤続30年。第二次世界大戦時には海軍に従軍。48歳の彼からは、自信と、熱意と、打ち解けた雰囲気がただよい、デスクには‟Ford, Limited Edition.”(フォード製、限定車)と書かれたプレートが飾られていた。

「(プレートを指して)これは私たちの通算500万台めの車です。ここではおよそ4,500人が働いています。そのうち3,998人が時間給で、468人が正社員です。

3年前に大きな苦悩を経験しました。たくさんの人が離職し、代わりにたくさんの人が新しく入ってきたのです。今の経済状況の中、最大限昇給もしましたし、年末年始には7日間の休日を設けました。これがすべてを変えましたね。この場所を良い職場だと思ってくれたのです。一年に12日間の有給があるし、雰囲気も良好。かつては建設業界を選ぶ人も多かったのですが、今は少なくなりました。

私のオフィスにやってきて、「満足してないんだ。そのことでちょっと話せるか?」と言ってくる従業員もいます。オフィスに座ったままで仕事はできません。そんなことをしていたら、従業員との距離が離れてしまいます。人こそが全体の鍵なのです。組み立てラインを歩きながら、15メートル先の従業員に手を振ります。彼も振り返してくれますよ。全員ではありませんが、名前を覚えています。

(シャツに付いた名札を指して)これはすごく重要です。デトロイトからたくさんのお客さんが来ますからね。彼らは私たちの顔と名前を忘れている場合もありますから、この名札が役立つというわけです。正社員は全員名札を付けています。

(インタビュアー:ラインで働く作業員は付けないのですか?)

付けさせることを考えたこともありますが、家に忘れてくる人も多いでしょうから。彼らの仕事に必要なのは保護用の眼鏡とロッカーの鍵です。作業員には忘れっぽい人もいれば、責任感がある人もいます。何人かに「工場長になりたくないか?」と聞いたこともありますが、返ってきたのは「いいや、俺はこの男どもの中にいれればいいよ」という答えでした。

全員が私が見ているのと同じように工場を見たら、たくさんの問題が片付くでしょうね。基準がひとつしかなければ、ものごとを進めるのは簡単です。全員が同じように考えているわけですから。人にまつわる最大の問題はこれ、コミュニケーションです。」

【出典】

Studs Terkel,

Working: People talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do,

New York: Ballantine Books, 1985, pp. 243-249.

~フロイト博士の処方箋~

一週間ほど前のある日、明け方に右肩の強烈な痛みで目が覚めました。いつもの肩こりが一時的にひどくなったのだろうと思っていたのですが、一日たってもおさまらず、むしろどんどんひどくなる一方で、たまらず病院にかけ込みました。すぐにレントゲン検査になりました。

撮影されたレントゲン写真をもとに、医師が私の肩の状態と治療について説明するのを聞きながら、やはり頭をよぎったのはフロイトのことでした。

レントゲンが発見したX線がなければ、私は体の内部で何が起こっているのか知ることができず、痛みを取り除くこともできなかったでしょう。同様に、フロイトが作りあげた精神分析がなければ、心の内部で起こっていることがわからず、苦しみから解放されないままの人がたくさんいたでしょう。

フロイトは、まるで心のレントゲン写真を撮るように、その内側を明らかにしました。

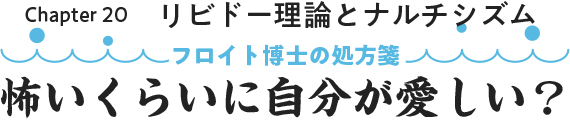

まず、心の中には、「自己保存本能(自我本能)」とは別に「性本能」が存在していることを発見しました。現実原則に従い、自分という個体を守ろうとする前者と、時には生命を脅かしてでも快感原則に従う後者。それらの葛藤こそが心の本質だったのです。

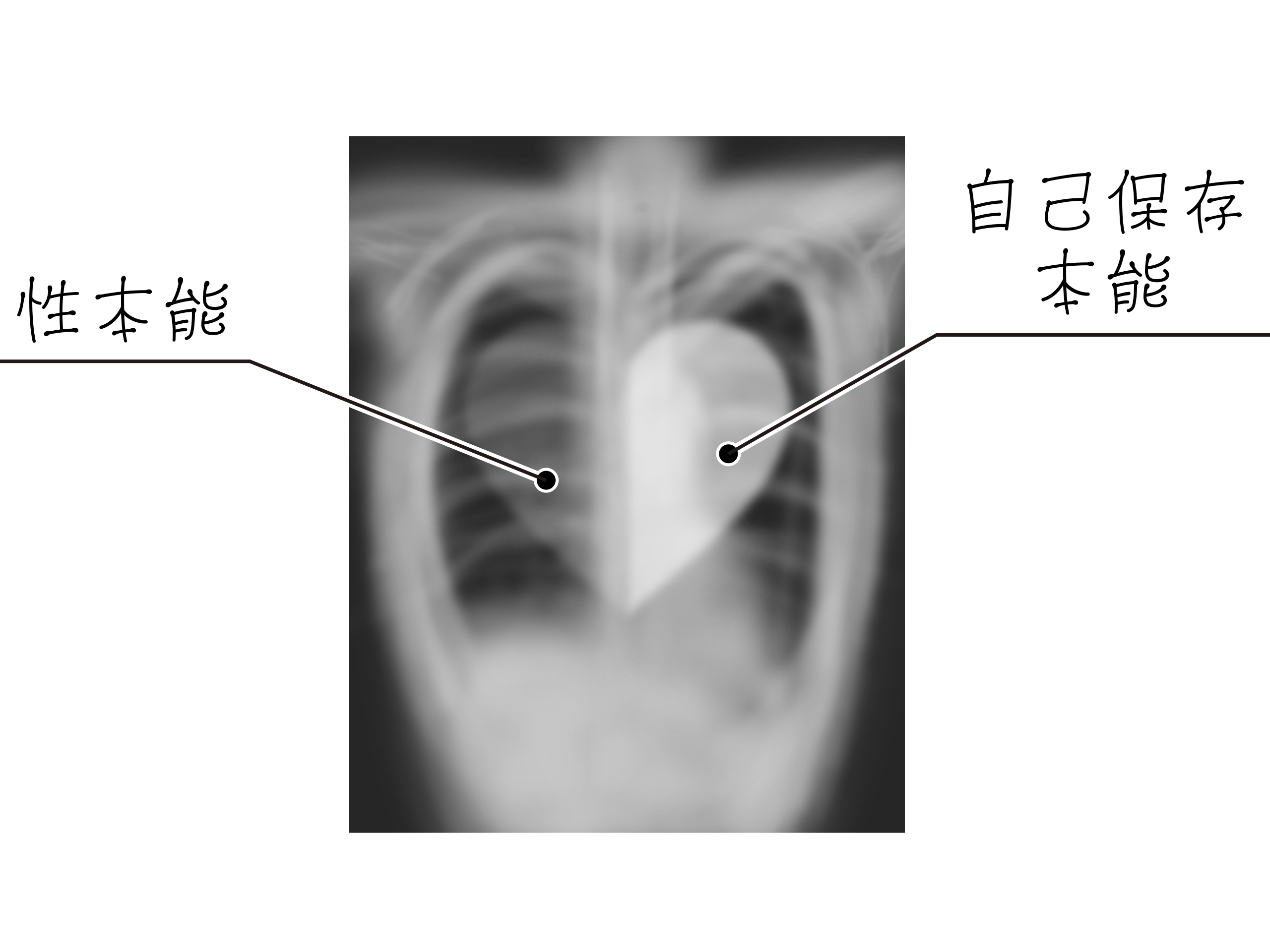

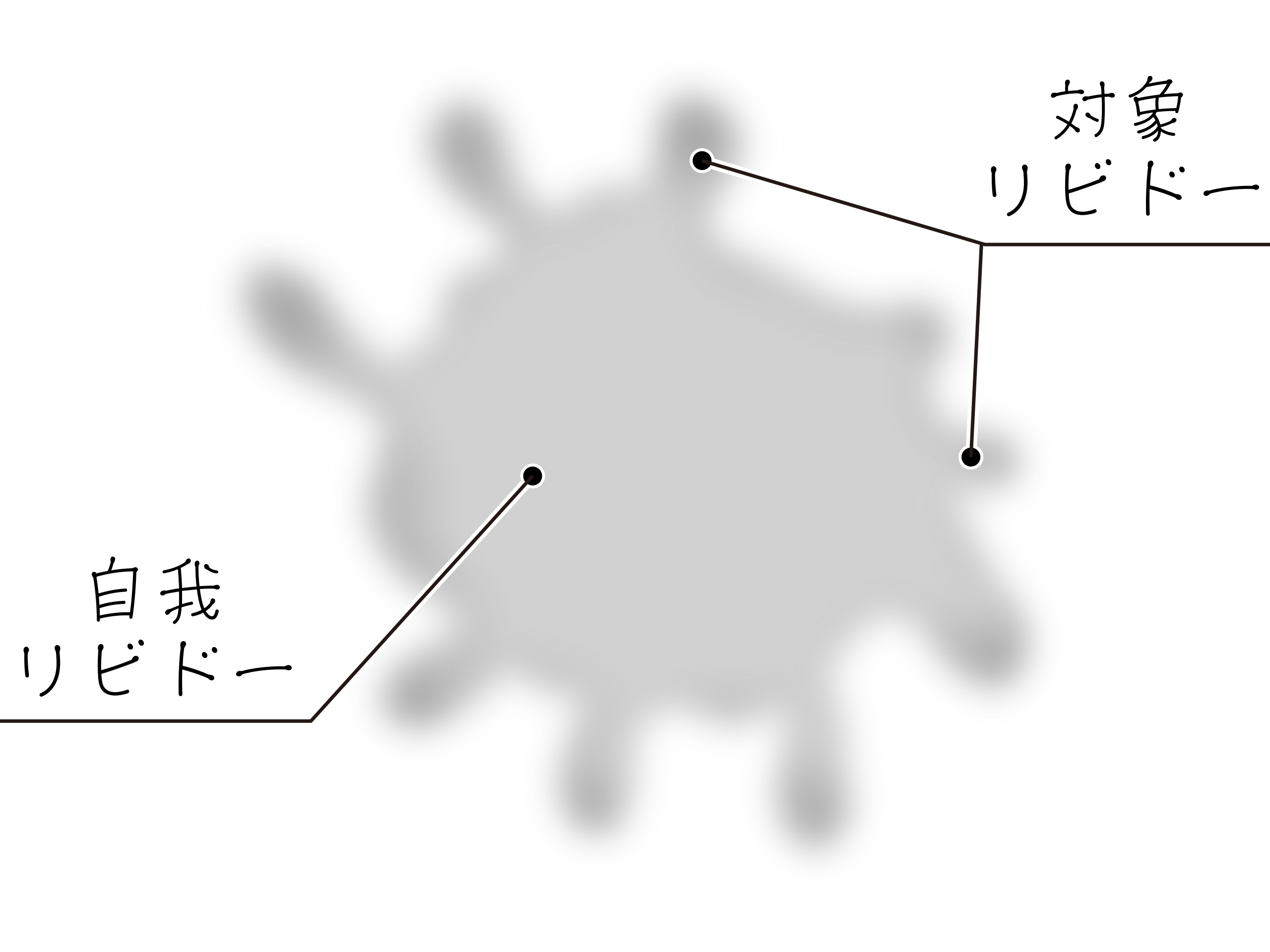

そして性衝動は「リビドー」というエネルギーをもっているとフロイトは考えました。このリビドーはさらに「対象リビドー」と「自我リビドー」に分けられますが、これらは別々のものではなく、ときに対象に向かったり、ときにその手を引っ込めて自分自身に向かったり、つまりリビドーはまるでアメーバのような動きをしているのです。

どちらがよくて、どちらがいけないということではありません。性発達の初期の段階では、私たちはみな自体愛的で、リビドーを自分自身に向けています。また、たとえば睡眠時には、リビドーを対象から引っ込めることで眠ることができます。

悪いのは、可動性が奪われることだ、とフロイトは言います。何らかの暴力的な原因で無理やりリビドーを対象から引き離した場合、自己愛的になったリビドーは、ふたたび対象へ戻る術がわからなくなってしまいます。こうなると、神経症の発症につながっていきます。

リビドーが自分自身に向かう自己愛的な現象は、ナルチシズム(ナルシシズム)という言葉でおなじみだと思います。このナルチシズムという名称の由来となった神話では、水面に映った自分の顔に見とれてしまったナルキッソスが、そのまま水の中に落ちて溺れ死にます。

ナルキッソスは自分で自分の命を落としてしまいましたが、より悲惨なのは、自己愛が他者への攻撃につながっていく場合ではないでしょうか。

フロイトは、自己愛的誇大妄想の一種として追跡妄想の症例を紹介しながら、「圧倒的多数の症例において追跡者が被追跡者と同性だった」と述べています。それだけでなく、「詳しく研究された若干の症例では、正常だったころに最も愛していた同性の対象が、発病以来追跡者に変わっていた」そうです。

これらの事実から、追跡妄想は「過度に強くなった同性愛的衝動に対して自分を防衛するための形式である」とフロイトは推論しています。

自分が愛しくてたまらない。だから自分とよく似たあいつがおそろしい。人間とはなんと厄介な生き物なのでしょうか。今、刻一刻と不穏さを増している世界で起こっていることも、一部の指導者たちによる、可動性を奪われ、対象へ向けることができなくなった自己愛の暴走なのかもしれません。

【参考文献】

ジークムント・フロイト著、井村恒郎ほか訳

『改訂版フロイド選集2 精神分析入門〈下〉』(1970年、東京:日本教文社)

pp. 267-295.